白保人、縄文人から受け継いだDNA

日本人のきた遥かなる道とは?

遺跡から発掘された古代の人々の骨に残るごく僅かなDNAを解読し、日本人のルーツを探る特別展「古代DNA―日本人のきた道―」が、2025年3月15日(土)から国立科学博物館で開催! 前日に行われた内覧会に行ってきました。

国立科学博物館で日本人の成り立ちに関する展覧会を行なうのは『縄文 VS 弥生』(2005年)以来20年ぶり。この間、科学技術の発展とともに古代DNA研究は飛躍的に進化し、日本人の起源と成立について従来説を覆す発見が続いています。

【イベント紹介】特別展「古代DNA―日本人のきた道―」2025年6月15日(日)まで国立科学博物館で開催!

日本列島にホモ・サピエンスが到着したのは4万年前の後期旧石器時代と考えられています。ゲノム解析が予想する出アフリカがおよそ6万年前なので、最初の日本人は2万年ほどかけて日本に到着したことになりますが、この最初の日本人の姿は化石証拠がほとんどないことから謎に包まれています。

しかし、2008年に沖縄県石垣島の白保竿根田原洞穴遺跡から2万7000年前の人骨(白保人)が発見。それにより初めて旧石器時代の核ゲノム情報が明らかになりました。それによると白保人と同じゲノムを持つ集団は現在ではどこにもおらず、歴史の中で消えてしまいましたが、そのゲノムの一部は縄文人、そして今の日本人の中に受け継がれています。

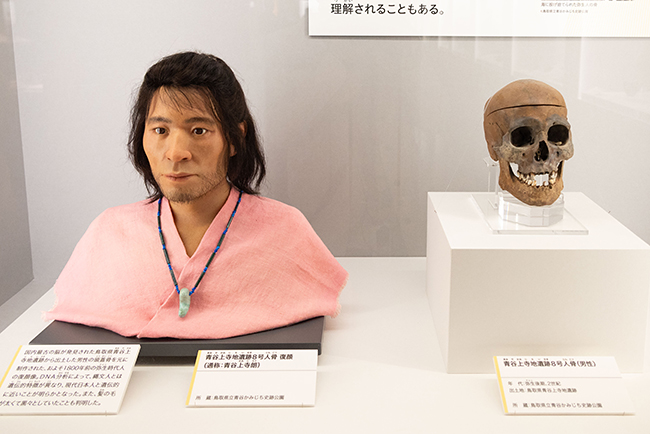

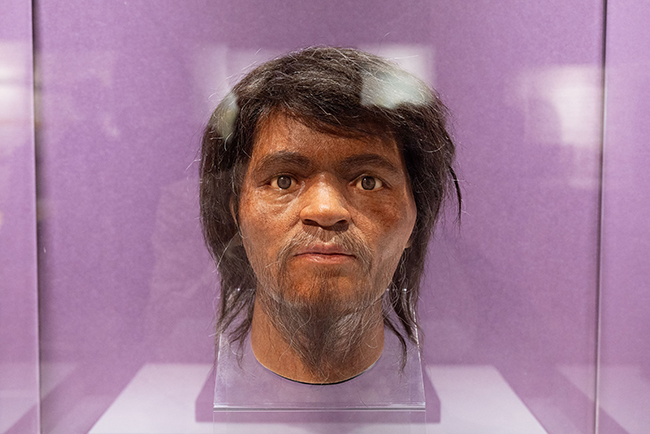

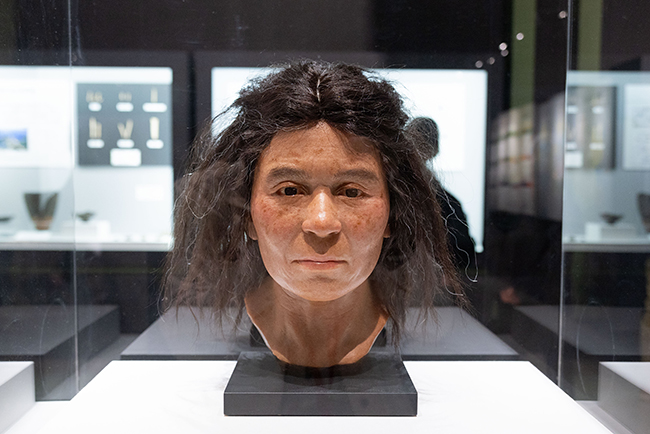

特別展「古代DNA―日本人のきた道―」では、古人骨の最新の研究で見えてきた日本人のルーツを、復顔像、高精細のCG映像、土器、土偶などを交えて紹介しています。

学校で習う勉強が身近に、リアルに

日本人のルーツを探る重要性とは?

日本人はどこから来たのかを、縄文時代、弥生時代の人々の骨に残るDNAから明らかにしていく展覧会で、それぞれの時代を学んだ小学校高学年くらいの子どもたちなら興味があるかもしれません。しかし、やはりちょっと難しい。

そこで、同展の総合監修を務める篠田謙一 国立科学博物館長にお話をお伺いしました。篠田館長も「子どもたちにはちょっと難しいかな」としながらも、ポイントを教えてくれました。

ー 縄文時代、弥生時代は小学校6年生くらいで勉強します。子どもたちはどんなところに注目して見ると良いでしょうか?

篠田館長

小学校低学年のお子さんなら、縄文人がつくった土器にはおもしろいものがたくさんあるので、昔の人がつくったものを見て楽しむのもいいでしょう。

小学校高学年になれば縄文時代、弥生時代のことは学校で習うと思います。「縄文人はどんな人たちだったのかな?」と思ったら、この展覧会では縄文人、弥生人が自分たちのことを伝えているので、それを見ることで古代人がどんな人たちだったのかがわかるようになり、学校で習う勉強が少し身近に、そして実際に生きていた人たちだったんだと、リアルに感じられることと思います。

ー 日本人のルーツを探る重要性は?

篠田館長

今の子どもたちはおそらく22世紀まで生きる人たちです。過去にいろいろな人たちがさまざまな文化をつくってきましたが、今の子どもたちもこれからの文化をつくっていきます。過去の人たちがつくった文化を学ぶことで、自分たちは “こういう文化をつくっていきたい” と考えるきっかけになればと思っています。

過去の話をしていると「未来はどうなると思いますか?」と聞かれることが多いのですが、「未来は自分たちでつくるもの」ということをわかってくれるといいですね。

ー 私たちが縄文時代などの過去から学ぶことは?

篠田館長

「過去に目を閉ざす者は、未来に対しても盲目である」(1985年、ドイツのワイツゼッカー元大統領の演説の中の一節)という言葉がありますが、私たちホモ・サピエンスは2万7000年前の人たちと脳の容積も能力もほぼ同じです。さまざまな文化は、すべて同じ能力を持った人たちがつくっています。自分たちが将来どうなるかは、過去に人間がどんなことをしてきたかを知ることで理解が深まると思います。

特別展「古代DNA―日本人のきた道―」は、2025年6月15日(日)まで国立科学博物館で開催!